ご機嫌いかがでございますか。長谷川規夫でございます。

この9月の防衛モニター案件のしんがりは、2025年9月25日の夜に行われました丘珠駐屯地における「札幌飛行場滑走路研修」でした。

夜、クローズ(運用時間終了)後の滑走路を、滑走路や滑走路に関するイクイプメントの説明を受けながら歩く、という内容で。

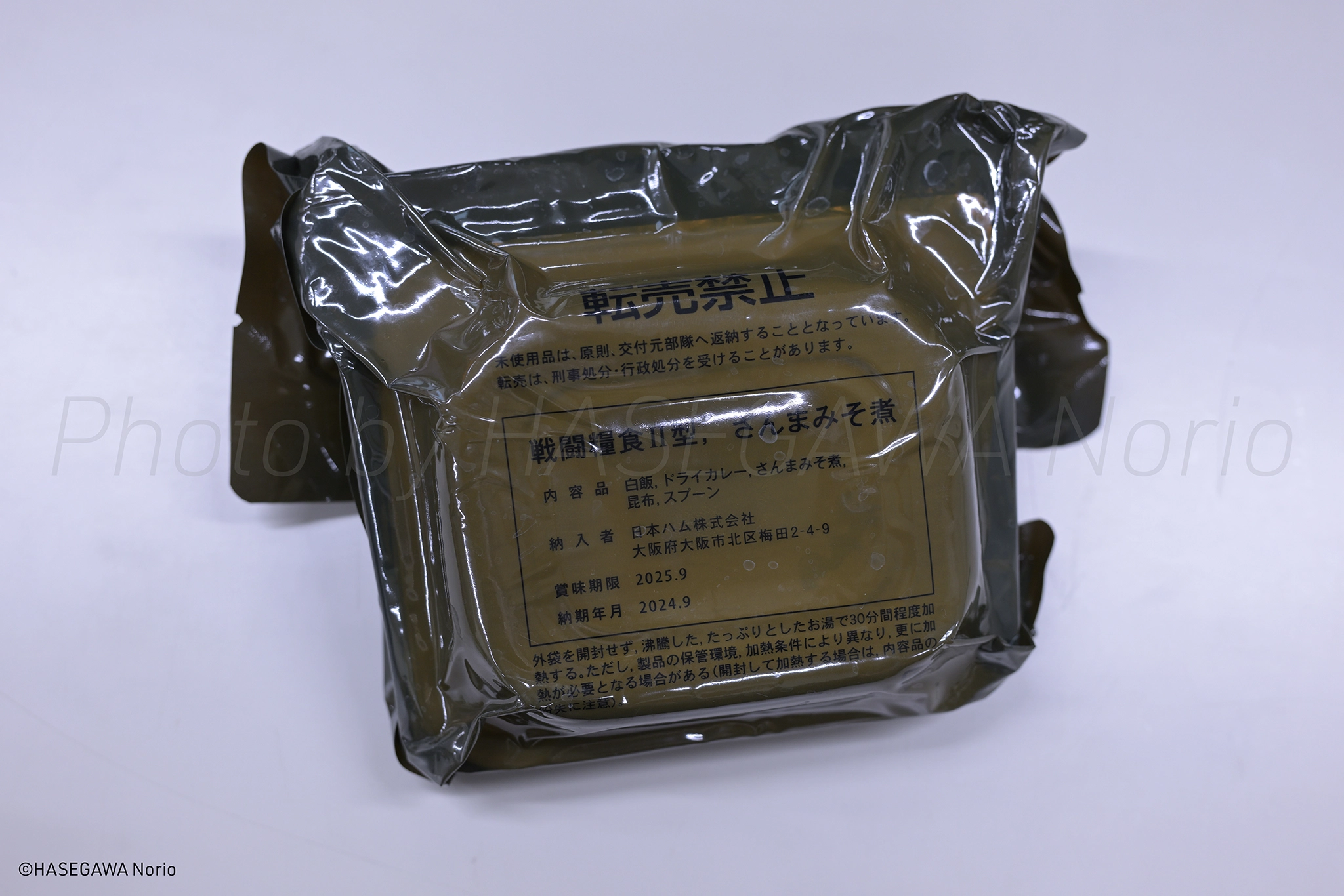

オプションとして戦闘糧食Ⅱ型の体験喫食も有償(417円)で体験することができました。

自分も当然いただいて参りましたので、まずはその様子(というか食べたもの)のご紹介から……

戦闘糧食Ⅱ型 さんまみそ煮セット

自分が駐屯地に到着した時点では3種類の主菜(さんまみそ煮、さんま醤油煮と、ほか魚ひと品)から選べましたが、自分は「さんまみそ煮」を選びました。

みそ煮って無難だと思うので……

ちなみにこのセットの納入会社は日本ハム、納入は2024年9月、賞味期限は2025年9月と、意外や意外結構もたないということになってます。

でかでかと「転売禁止」と書いてありますが、転売する隊員さんがいたのでしょう……いまでも希にヤフオクで見かけますが、保存食品とはいえ、一度湯煎して温めたもののはずなので買わないでおいたほうがいいと思います。

あ、ちなみにちゃんと湯煎して温めた物をいただきました。温めるときはこの外装ごと温めるそうです。

つづいて内容品(献立)です

内容品は

- 主菜:さんまみそ煮

- ご飯:白飯

- ご飯:ドライカレー

- 副菜:昆布

- 食器:プラスプーン

の5品からなってます。

ここで「なんでメシが2パックあるねん」とツッコミが出そうですが、おそらくカロリー的に充足させるためにメシを2パックにしてあるんだと思います。

なお、メニューによっては「白飯&白飯」だったりするので、「白飯&ドライカレー」のこのセットはマシだと思います。(リンクは防衛省「非常用糧食の紹介」のページ)

ということで頂いていきます……が、ここで問題点。

まずパックメシを開けますが、このパック、蓋があまりに頑丈にひっついていて、簡単には剥がれませんでした……まあ、用途が用途なんでちょっとやそっとの衝撃で破損してはならないわけですから、やむを得ない所かな、とは思います。

いつもご連絡などをいただいている、広報のN准尉に外れにくいということを話すと「まあ、だいたい隊員がこれ食べるときは銃剣で開けたりするんで」と……そう、このパックメシは普段から食べるものではなく、演習で野外に行ったりしたときに食べるものなんですね。(無論実際の有事=災害含むの際も使用することになるわけですが)

自分はさすがにカッターナイフもなかったので、キーホルダーにしている747のコンプレッサーブレードで開口部をつくってなんとか開けました。(よいこはまねしちゃダメだよ)

ちゃんと開けられなかったので、蓋が微妙に残ってますが、喰えるのでいいんです()

なお、各方面の情報によれば、白飯パックの中身のご飯を半分に寄せて(折りたたんで)、空間があいたところに主菜をよそって食べるのが正調だそうです。

というのは、このセット、先の写真でもわかるとおり食器はついていません。カトラリーとしてプラの先割れスプーンがついているのみです。

なので、白飯のトレーを活用するという仕儀になるわけです。

今回、使い捨てのお皿も用意してくだってたんですが、せっかくなので「正調 戦闘糧食Ⅱ型の喫食法」でやってみました。

で、2個めの米飯、ドライカレーはこんな感じ

さいごに、副菜の昆布ってのがこんな感じ……

自分からすると、一番不思議な内容品がこの「昆布」でした。

まあ、市販品の品名で言うなら「おしゃぶり昆布」ですよね。これをメシのセットに入れてあるってのもすごいし、これ、ご飯のおかずにはならないよなぁ……と。

しかも内容量が23gと結構あって、自分はこれ現地では2〜3枚食べて持って帰ってきました。(持ち帰っていいか確認しています)

隊員さんも、むしろ行進中に小腹空いた&塩分欲しいってんで後から食べそうな感じがします。傍証でしかないですが、このパッケージ、開けた後も密封できるようになってるので、そういうことなのかな、と。

で、このメニュー、納入会社は日ハムだと書きましたが、中身の製造は日ハムは一切噛んでなくて、ご飯もの(白飯とドライカレー)が東洋水産、主菜のさんまみそ煮がやきとり缶詰でおなじみのホテイフーズ、昆布がくらこんという会社の製品です。

この昆布、たぶんこの製品なんじゃないかなぁ、という気もします。(リンクはくらこん「塩さん部長のおしゃぶり梅昆布」の商品紹介ページ)

味は思ったより濃くなくて、むしろ市販品に近い味わいでした。

想像ですが、戦闘糧食という名ではあるものの、非常時には被災した国民に提供したりするので、極端な味付けにしていないのではないかな、という気がしました。ただ、そうだとしたら開けづらいのはなんか考えたほうがいいよな、とも思います。

なお、先に出てきたN准尉いわく、「戦闘糧食続けて食べていると野菜が恋しくなる」とのこと。

もうちょっと食物繊維の入ったメニューとかにできりゃいいんでしょうけれどもねぇ。

施設見学(管制塔・運航事務所・気象班)

体験喫食につついては丘珠駐屯地のうち飛行場関係の部署の見学です。

このパートは基本的に写真がありません。悪しからず。

まず、委嘱式の際にも見学した管制塔の見学です。が、今回は夜間で、しかも到着機があったのでなかなか楽しいひとときでした。

続いては管制塔のある建物の1階にある運航事務所と気象班で業務の説明を受けました。

まず運航事務所は飛行場としての窓口になるところで、自衛隊の航空機の飛行計画(フライトプラン)の提出を受けたり、飛行場周辺での工事の申請とか、ドローンの運航の申請を受けたり、NOTAM()Notice To Airmen/Missionの略で、飛行機の安全運航のための一時的な情報)を収集したり、逆に世界に向けて発信するそうです。

フライトプランの用紙も見せてくれましたが、近場を飛ぶときは(おそらく自衛隊の)独自の様式、遠くまで行くときはCABというかICAOの様式で提出するそうです。

つづいては気象班。

その名の通り飛行場の気象観測や気象予報をする部署です。新千歳空港だと気象庁の新千歳航空測候所 (リンクは気象庁の当該ページ)が担当していますが、札幌飛行場は陸上自衛隊が観測・予報をしてMETAR/TAFを出すということです。

なお、予報官は気象幹部(幹部とは通常尉官以上をいいますが、管制気象隊の隊長さんが2佐なので、おそらくこ1佐〜尉官のことと思われます)、観測は気象陸曹が担当するとのことです。

測定機材の話にもなったんですが、一番すごいと思ったのは、局地気象レーダー……

この写真の右端に見えているのが局地気象レーダーですが、これ、こんな小さくて低いところにあるのに半径160km(60kmの聞き間違えかも)の降雨などが観測できるとか。後にでっかい建物(つどーむ)あるのにマジか、という感もありますが……

サイズからいってXバンドの小型ドップラーレーダーかな、とは思うんですが、その辺は聞き忘れましたし、教えてくれるかどうかはわかりません。

いずれにしましても、諸々の機材を用いたり、観測員が目視などで観測して現況をMETARとして通報したり、気象衛星の情報や局地気象レーダーのみならず気象庁のレーダーも活用して予報をしていく、ということになるそうです。

仕事の様子などは、丘珠駐屯地のWebサイトに多少紹介がありますので、そちらをご覧頂くのがよろしいかな、と思います。

管制気象隊の見学ののちは丘珠駐屯地の概要説明を受け、メインとなる滑走路見学です。

滑走路見学

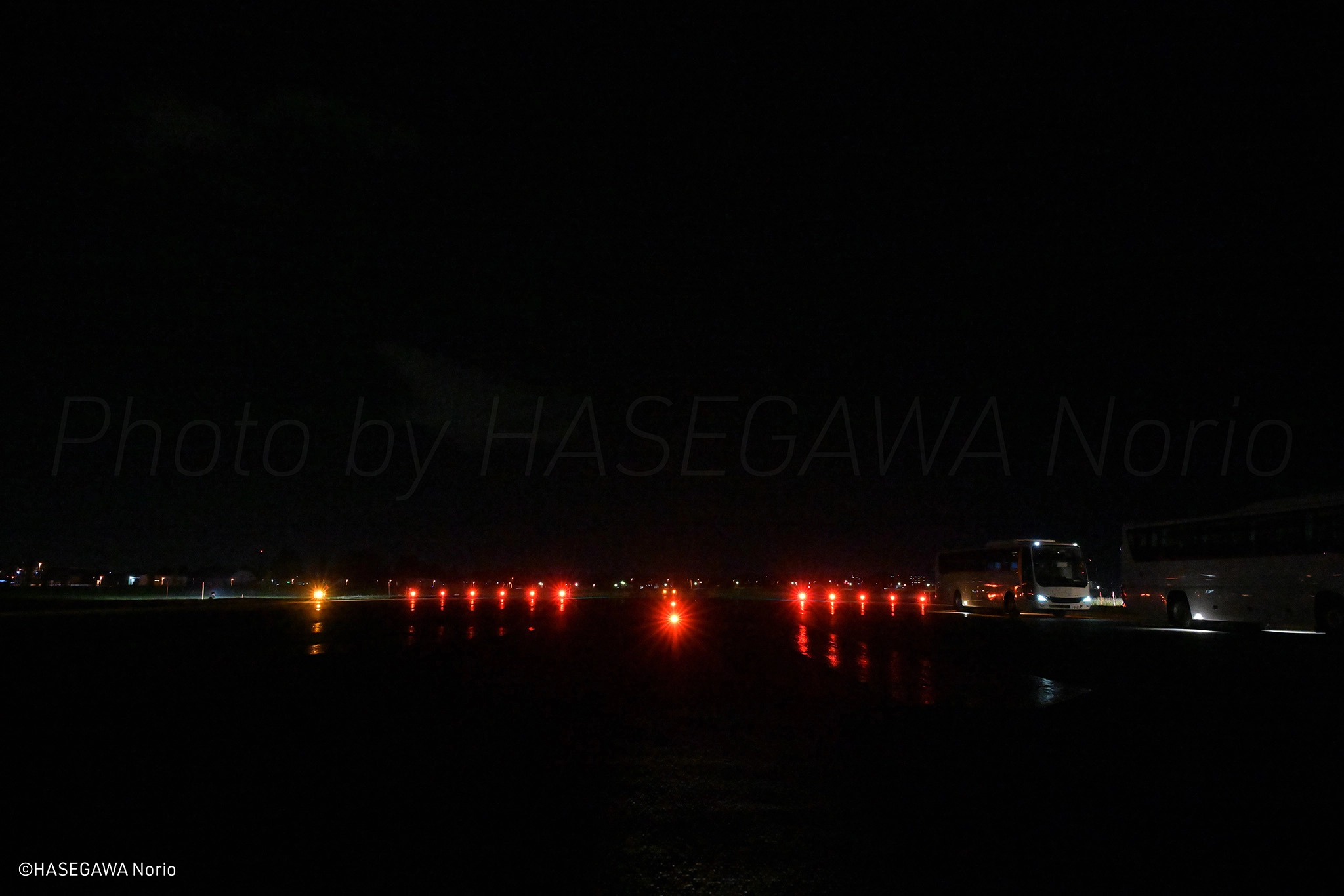

今回は管制塔の下からバスに乗りNo.1TWYを経てRWY14片に入り、32にエンドに向かって滑走路のおよそ半分を歩き、そこからまたバスにのりNo.2 TXY〜MIDDLE TXYを通って完成塔下あたりまで戻ります。

到着してやおら滑走路番号を撮り出すものの、滑走路というのはかなり厳密に灯火が管制されてまして、余分な灯りがありません。

赤くなっているのはアテンドのN准尉の持つニンジン(光る誘導棒)の光です。

しかも、航空安全の観点から、滑走路上に異物を残すわけにいかないので、余分なものは持ち込めません。よって、手持ち1秒露光……どうしてもブレますわね…… orz

14エンド近くの滑走路中心線灯です。片側(右)が白く、片側(左)が赤く光っているのがわかると思いますが、これ、赤く見える側からは滑走路の残りが少ないということを示しています。

総じて灯火の色で滑走路の長さの警告がされていて……

一番左から2つが白、その次からオレンジ色になっていると思いますが、これも「滑走路が残り少ないよ」という警告です。

滑走路灯がオレンジになっているところは滑走路中心線灯も赤色が点灯しています。

で、滑走路の端はどうなっているかというと

この赤いランプが滑走路の終端部になります。

万が一この先まで行ってしまうとオーバーラン……事故ということになります。

で、滑走路灯は残り短い側から見ればオレンジですが、反対を向いたら長さは充分残っているわけですから、反対側から見た時は白く点灯しています。

これは、1つの灯火で片側(右)が白く、反対(左)はオレンジに光るようになっていて、実際のところはこんな感じです。

滑走路の中ほどまで来ると、ぼちぼち滑走路の残りも少ないよってことが一目でわかるようになっています。

なお、滑走路には進行方向(長辺)に直角に溝が切ってありまして、これをグルービングと言います。

グルービングは滑走路上の水をできるだけすみやかに除去するためと、タイヤと路面のグリップ力を大きくする目的でつけられています。

水が残っているとハイドロプレーニング現象が起きたりして安全に支障がありますしね。

滑走路・空港の灯火類については国土交通省がよくまとまった資料を出しているので、この辺をご覧いただければと思います。(国土交通省航空局航空灯火・電気技術官 業務説明資料)

おまけ

滑走路上(もしくは空港緑地の滑走路サイド)から南を向くと、意外と都市型空港っぽい写真が撮れたりします。

が、逆サイド(北側)は実にのんびりしたタマネギ畑が広がるという二面性を持った飛行場だったりします。

ということで、いささか駆け足ではありますが、札幌飛行場滑走路研修についてお伝えしました。

では、今日はこんなところです。